平素はダイヘン製品をご愛用いただきましてありがとうございます。

PCB廃棄物特別措置法に伴うPCB含有コンデンサ使用の弊社溶接機について、下記のとおりお知らせいたします。

お客様におかれましては、下記の対象溶接機を使用または保管されている場合は、内部のコンデンサがPCBを含むものとしてお取り扱いいただき、法令に準拠した適正な処理をお願いいたします。(フロー図参照)

1.対象機種と対象製造年について

下表に示す機種の溶接機の中で昭和47年(1972年)以前に生産されたものについては、PCB(高濃度)を含有したコンデンサを使用しているものがあります。

その後、コンデンサメーカの調査において、平成元年(1989年)までの油入りコンデンサに使用していたJIS C 2320「電気絶縁油」に準拠した鉱油にも極微量のPCB混入が否定できないとの見解が出されました。

従いまして、平成元年(1989年)以前に製造された下記対象製品につきまして、微量PCB(低濃度)混入のコンデンサ使用機器として処置をお願いいたします。

なお、ニチコン製のコンデンサについては、2004年4月以降についての注油前のPCB分析を実施しておりますが、2004年3月以前についてPCB混入の有無を証明できません。そのため、絶縁油中のPCB分析を実施し、混入の有無を確認していただく必要があります。

高濃度PCBでないことが証明できれば、PCB濃度が分からなくても、微量PCB使用機器として処理は可能です。

平成2年(1990年)製以後の溶接機のコンデンサにはPCBは含まれていません。ただし、HC-37、FGH-37、FGU-14、SL-AJ**-□□□(500系以前)SU(H)シリーズについてはコンデンサの使用履歴が特定できないため、下表「PCB含油コンデンサ使用溶接機一覧」を参照してください。(注4、10、12、13、14参照)

なお、各社コンデンサメーカの見解につきましては下記URLなどでご参考ください。

ニチコン(株):https://www.nichicon.co.jp/business/capacitors_power_equipment/pcb/

(株)指月電機製作所:https://www.shizuki.co.jp/information/pcb/

日本ケミコン(株):https://www.chemi-con.co.jp/company/sustainability/environment/pcb.html

PCB含有コンデンサ使用溶接機一覧表

| 機種名(型式) | 溶接機メーカ名 | PCB含有コンデンサの 使用時期 |

微量PCB混入が懸念される コンデンサを使用した時期 |

|---|---|---|---|

| KPU-1000 | 大阪変圧器(株) ((株)ダイヘン) |

昭和35年(1960年)~ 昭和38年(1963年) |

生産中止 |

| KPC-500、300、250、180 (※1) | 昭和35年(1960年)~ 昭和37年(1962年) |

生産中止 | |

| KRC-500、400 (※1) | 昭和37年(1962年)~ 昭和45年(1970年) |

昭和46年(1971年)~ 平成5年(1993年) 以後生産中止 |

|

| KRC-300、200 (※1) | 昭和37年(1962年)~ 昭和45年(1970年) |

昭和46年(1971年)~ 平成7年(1995年) 以後生産中止 |

|

| KRJC-250、180、150 (※1) | 昭和37年(1962年)~ 昭和45年(1970年) |

昭和46年(1971年)~ 平成6年(1994年) 以後生産中止 |

|

| KRCE-500、400、300、200 (※2) | 昭和37年(1962年)~ 昭和45年(1970年) |

昭和46年(1971年)~ 昭和61年(1986年) 以後生産中止 |

|

| KRCER-500、400、300、200 (※2) | 昭和37年(1962年)~ 昭和45年(1970年) |

昭和46年(1971年)~ 昭和61年(1986年) 以後生産中止 |

|

| KRCR-500、400、300 (※2) | 昭和37年(1962年)~ 昭和45年(1970年) |

昭和46年(1971年)~ 昭和61年(1986年) 以後生産中止 |

|

| KRUC-1000、1500 (※2) | 昭和38年(1963年)~ 昭和45年(1970年) |

昭和46年(1971年)~ 昭和61年(1986年) 以後生産中止 |

|

| KRUMSC-1000、1500 (※3) | 昭和38年(1963年)~ 昭和45年(1970年) |

昭和46年(1971年)~ 昭和49年(1974年) 以後生産中止 |

|

| KRUMC-1000、1500 (※3) | 生産なし | 昭和49年(1974年)~ 平成16年(2004年) |

|

| AB-180,350(※4) | 生産なし | 昭和46年(1971年)~ 昭和54年(1979年) 以後生産中止 |

|

| AE-200,300,500(※4、5) | 生産なし | 昭和53年(1978年)~ 昭和58年(1983年) 以後生産中止 |

|

| AF-200,300(※4) | 生産なし | 昭和54年(1979年)~ 平成元年(1989年) 以後生産中止 |

|

| MRH-150,300,500(※4、6) | 生産なし | 昭和50年(1975年)~ 昭和58年(1983年) 以後生産中止 |

|

| MRHD-300,500(※4) | 生産なし | 昭和50年(1975年)~ 平成2年(1990年) 以後生産中止 |

|

| HC-35,36(※4、7) | 昭和40年(1965年)~ 昭和45年(1970年) |

昭和46年(1971年)~ 昭和54年(1979年) 以後生産中止 |

|

| HC-37(※4、7) | 生産なし | 昭和54年(1979年)~ 平成3年(1991年) |

|

| FGH-35,36,37(※4、8) | 昭和40年(1965年)~ 昭和45年(1970年) |

昭和46年(1971年)~ 平成3年(1991年) |

|

| FGU-14(※4、9) | 昭和38年(1963年)~ 昭和45年(1970年) |

昭和46年(1971年)~ 平成3年(1991年) |

|

| RPA-11,22,33(※10) | - | 昭和45年(1970年)~ 平成10年(1998年) 以後生産中止 |

|

| BC-500、400 (※11) | 大阪電氣(株) | ~昭和44年(1969年) | 昭和45年(1970年)~ 昭和58年(1983年) 以後生産中止 |

| BC-300、250、180 (※11) | ~昭和44年(1969年) | 昭和45年(1970年)~ 昭和62年(1987年) 以後生産中止 |

|

| BR-1500 | ~昭和47年(1972年) | 昭和48年(1973年)~ 平成16年(2004年) 以後生産中止 |

|

| CR-D500 | ~昭和47年(1972年) | 昭和48年(1973年)~ 昭和55年(1979年) 以後生産中止 |

|

| ARG500 | ~昭和47年(1972年) | 昭和48年(1973年)~ 昭和60年(1985年) 以後生産中止 |

|

| ARG300、200、150 | ~昭和47年(1972年) | 昭和48年(1973年)~ 昭和55年(1979年) 以後生産中止 |

|

| SL-AJ**-□□□、SL-AP**-□□□ (※12)(□□□の数字が500以下の機種) |

- | ~平成12年(2000年) 6月生産中止 (※14) |

|

| SU-3.5、SU-7、SU-10、SU-15、 SUH-4S、SUH-7、SUH-15、SUH-20 (※13) |

- | ~平成12年(2000年) (※14) |

- ※1:KPC-***、KRC-***、KRJC-***はPCB含有コンデンサの使用対象ですが、KP-***、KR-***、KRJ-***は別機種で対象外です。

- ※2:KRCE-***、KRCER-***、KRCR-***、KRUC-****はPCB含有コンデンサの使用対象ですが、KRE-***、KRER-***、KRR-***、KRU-****は別機種で対象外です。

- ※3:KRUMC-****、KRUMSC-****はPCB含有コンデンサの使用対象ですが、KRUM-****、KRUMS-****は別機種で対象外です。

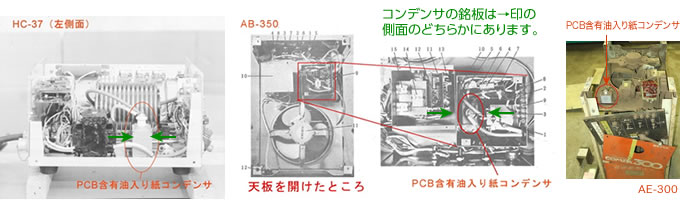

- ※4:油入り紙コンデンサW-30711(高電圧発生回路の部品)にPCBが使用されている可能性があります。コンデンサの外観とコンデンサの銘板の写真を撮っていただき、コンデンサメーカ((株)指月電機)にお問い合わせいただきますようお願いいたします。

- ※5:AE-***はPCB含有コンデンサの使用対象ですが、AES-***、AEP-***は別機種で対象外です。

- ※6:MRH-***はPCB含有コンデンサの使用対象ですが、MR-***、MRA-***、MRHP-***、MRHS-***、MRTP-***、MRCT-**、MRAT-**、MRCTS-**、MRCTV-**、MRN-****、MROX-**、MRX-***は別機種で対象外です。また、昭和44年(1969年)~50年(1975年)にMRH-150(機番P1043)、MRH-300(機番P1042)、MRH-500(機番P1013)が生産されていますが、PCB含有コンデンサを使用していません。対象外になります。

- ※7:HC-35,36,37はPCB含有コンデンサの使用対象ですが、その他のHC-**は別機種で対象外です。

- ※8:FGH-35,36,37はPCB含有コンデンサの使用対象ですが、その他のFGH-**は別機種で対象外です。

- ※9:FGU-14はPCB含有コンデンサの使用対象ですが、その他のFGU-**は別機種で対象外です。

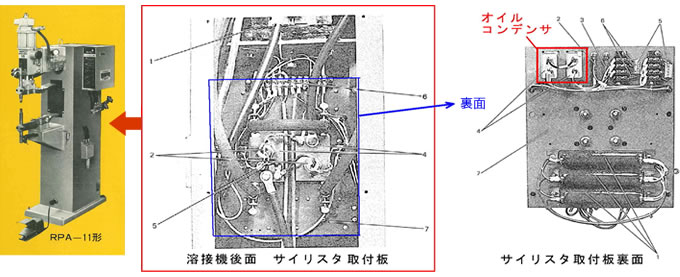

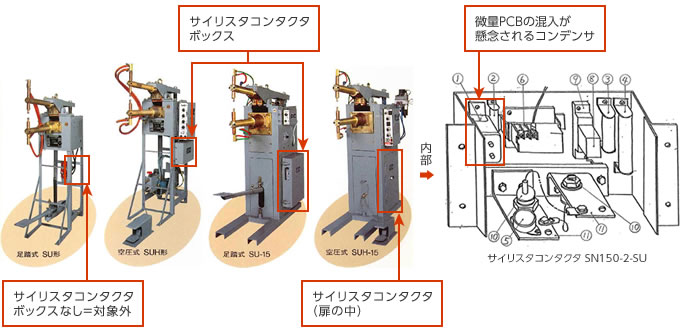

- ※10:サイリスタ取付板の裏面にあるコンデンサに微量PCBの混入が懸念されるオイルコンデンサが使われている可能性があります。確認するには下図の位置にあるコンデンサの外観とコンデンサの銘板の写真を撮っていただき、弊社にお問い合わせいただきますようお願いいたします。

- ※11:BC-***はPCB含有コンデンサの使用対象ですが、B-***は別機種で対象外です。

- ※12:□□□が型式を示し、□□□が200、300、400、500であれば微量PCBの混入が懸念されるコンデンサの使用対象です。□□□が600、601、610は別機種で対象外です。**は英文字が入いる場合があります。SL-AJ**-400、500、SL-AP**-400、500の主銘板には「400,500」の文字が記載されていないものもあります。

銘板が読めない状態であれば、全体写真とエアーシリンダー部の写真を送ってください。形状で機種を特定できます。

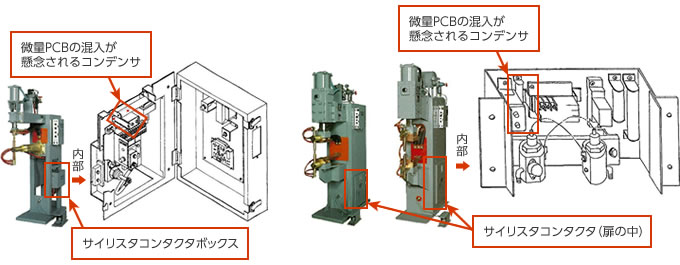

- ※13:SU(H)-3.5、7、15、20で、サイリスタコンタクタボックスを使用している機種であれば微量PCBの混入が懸念されるコンデンサの使用対象です。主銘板では区別できません。下図の様なサイリスタコンタクタボックスの有無で選別して下さい。コンタクタボックスが無いものは対象外です。

- ※14:微量PCBの混入が懸念されているコンデンサは平成元年(1989年)を最後にメーカから出荷されていないことは確認出来ていますが、弊社での使用履歴が残っていないためにPCBの有無を製造年で特定できません。確実に対象外と判明している平成12年(2000年)までは微量PCBが混入されているコンデンサを使用した可能性があるため、平成12年(2000年)までを対象としています。平成12年(2000年)までの製品で微量PCBの混入が懸念されるコンデンサかどうかを確認するには※12,13の図にあるコンデンサの外観とコンデンサの銘板文字が読める写真を撮っていただき、弊社にお問い合わせいただきますようお願いいたします。(なお、使用されているコンデンサのメーカは何社か有ります。)コンデンサメーカによっては微量PCB混入の可能性を完全に否定できないため、PCBの不含(0.5ppm)をお客様で行っていただく場合もあります。

2.溶接機に内蔵される油入りコンデンサの油量について

お客様が上記対象溶接機を処分していただく際、コンデンサの油量情報などが必要になります。

コンデンサの油量については、コンデンサメーカーにお問い合わせいただきますようお願い致します。

なお、メーカーによっては、メーカーのホームページより調べることが出来ます。

<PCB使用コンデンサの油量に関するURL>

ニチコン(株):https://www.nichicon.co.jp/business/capacitors_power_equipment/pcb/

(株)指月電機製作所:https://www.shizuki.co.jp/information/pcb/p_cond/

日本ケミコン(株):https://www.chemi-con.co.jp/company/sustainability/environment/pcb.html

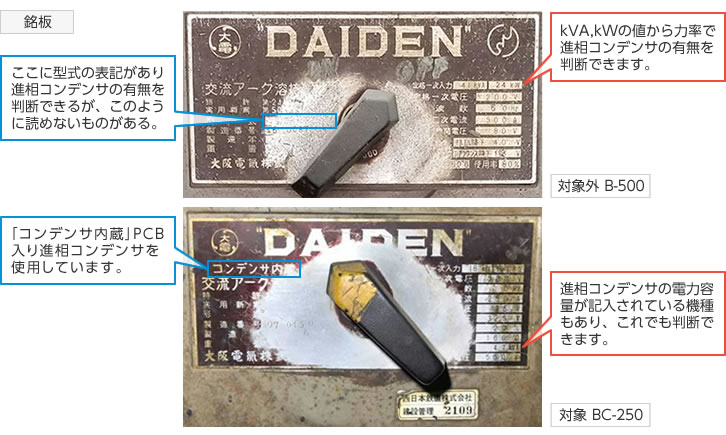

3.溶接機の銘板が読めない場合

錆、汚れ、擦れにより銘板が読めない場合があります。この時は、下記の様に弊社に問い合わせをお願いします。

①問合せフォームにお客様情報と「溶接機のPCB判定で写真を送りたい」とご記入して一度送信ください。

②その後担当から、写真送付用のメールアドレスをお送りします。そのメールアドレスに写真を送ってください。

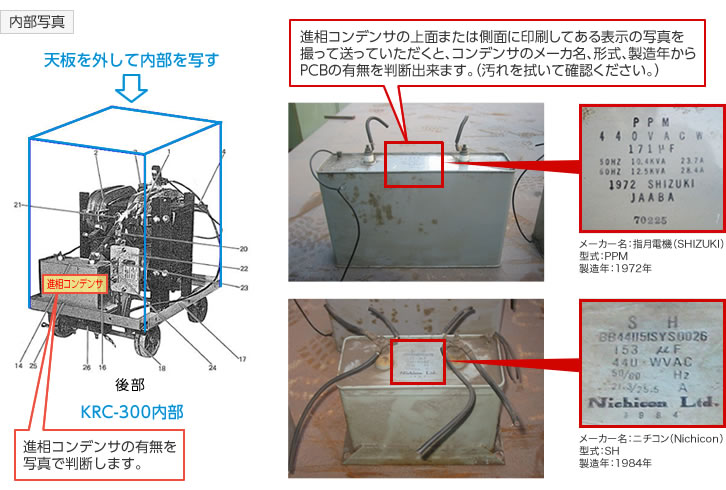

(1)銘板の文字が読めるような拡大写真を撮って送ってください。型式、年式以外の定格入力、出力電流、その他の項目などから、進相コンデンサを内蔵しているかどうか判断できます。

(2)銘板が全く判別できない場合は、天板を外して、内部全体を写した写真を撮って送ってください。写真に写っている進相コンデンサの有無を判断でき、進相コンデンサの表示からPCBの有無を判断できます。